井野 将之 Masayuki Ino

「TOKYO FASHION AWARD 2017」に選出され、パリでの2シーズンにわたる展示とともに、2017年秋冬シーズンに東京のファッション・ウィークでは、ブランドとして初めてとなるランウェイショーも行ったdoublet(ダブレット)。これらの経験をステップに、翌2018年にはLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)が若手デザイナーの育成・支援のために設立した「LVMH YOUNG FASHION DESIGNERS PRIZE」(以下、LVMHプライズ)で日本人初のグランプリ受賞という快挙を達成した。これによって一躍世界から脚光を浴びる存在となったデザイナー・井野将之氏に、受賞後の反響や自身の心境、ブランドの近況などについて聞いた。

2017年のTOKYO FASHION AWARD受賞、そして翌年のLVMHプライズのグランプリ受賞によって、海外での活動が急速に広がっていると思いますが、ここ数年の経験はブランドにとってどのようなものでしたか?

特にLVMHプライズは大きな反響があり、海外での知名度や発信力もグンと高まりましたし、それについては本当にありがたいことだと感じています。また、ブランドを始めたばかりの頃から仕事をしてきた工場さんなどの取引先や、今もお世話になっている師匠の三原康裕さんをはじめ、周りにいる人たちもとても喜んでくれたし、苦労や心配をかけた親にも少しは孝行できたかなと思っています。ただ、ブランドの名前が急速に知れ渡ったからといって、それが本当に自分たちの実力なのかと言うと、決してそんなことはないと思っているので、この受賞はあくまでもひとつのご褒美のようなものとしてありがたく頂戴しつつ、ブランドとしてのスタンスは変えないように意識してきました。

名だたる審査員からクリエーションが評価され、レベルの高いコンペティターたちの中からグランプリを受賞したのは、まぎれもないダブレットの実力だと思うのですが・・・

もちろん、それは非常に光栄なことですが、あくまでもLVMHが主催するプライズで評価されただけで、消費者から認められたわけではないと考えています。わかりやすいたとえで言うと、M-1グランプリでチャンピオンになった漫才コンビは、その後、急激に仕事量が増えると思いますが、そこですぐに一線で活躍してきた人たちと肩を並べてやっていけるのかというと、それはまた別の話だと思うんですね。繰り返しになりますが、この受賞に頼らず、ブランドとして独り立ちしないといけないと思っていますし、地に足をつけて歩みを進めていきたいという思いが強いです。

LVMHからの具体的なサポートには、どのようなものがあったのでしょうか?

受賞後の1年間で、3、4回ほどLVMHに行って打ち合わせをして、ブランドが進みたい方向性に向かっていくためのアドバイスをもらったり、主にヨーロッパでブランドを確立していくために必要なことを聞いたり、そのための人材を紹介してもらったりしました。サポートは基本的に1年間と決まっているのですが、結局は人と人のつながりなので、今後も何かしらの関係性は継続していくのだろうと思っています。

受賞後はビジネス自体もだいぶ拡大したのでしょうか?

受賞によって知名度が一気に高まったので、ビジネスを急拡大させていくこともできたのだと思いますが、知名度とファンの数はイコールではないですし、クリエーションが急激に良くなるわけでもないので、卸先を広げることはしませんでした。だから、オーダー数が少し増えたくらいで、ビジネスの規模はほとんど変わっていません。LVMH側には、なかなか成果を上げていないブランドと思われているかもしれないので、そこは本当にすみません、という感じです。

受賞によるプレッシャーのようなものもあったのですか?

プレッシャーはなかったですが、自分たちがやろうとしていることをまだまだ伝えきれていない悔しさみたいなものはありますね。受賞による認知の広がりというのはどうしても表面的になりがちで、僕らがどういう思いで服づくりに取り組んでいるのかという部分をもっと多くの人に知ってもらいたいという思いが強いですね。

その思いの部分は、以前からずっと変わらないものですか?

ものをつくるという行為は、石器時代の頃からずっと、誰かを喜ばすためのものだったのではないかと思っています。石器や斧など当時の生活必需品に比べると、ファッションというのは嗜好品、贅沢品ですが、根本の部分は変わらないはずで、良いもの、面白いものをつくってみんなに喜んでもらいたいという思いをずっと変わらずに持っています。

まさにユーモアにあふれるクリエーションというのが、ダブレットの大きな魅力のひとつですが、その個性はシーズンを追うごとに強まっているようにも感じます。

ありがとうございます。ただ、こういうことをしたら喜んでもらえるというマニュアルや方程式があるわけではないので、僕らとしては、正解がわからないなりに自分たちがベストだと思うものを全力でぶつけるということを繰り返しているだけで、そのために毎シーズン制限時間いっぱいまで試行錯誤を続け、もがいているんです。

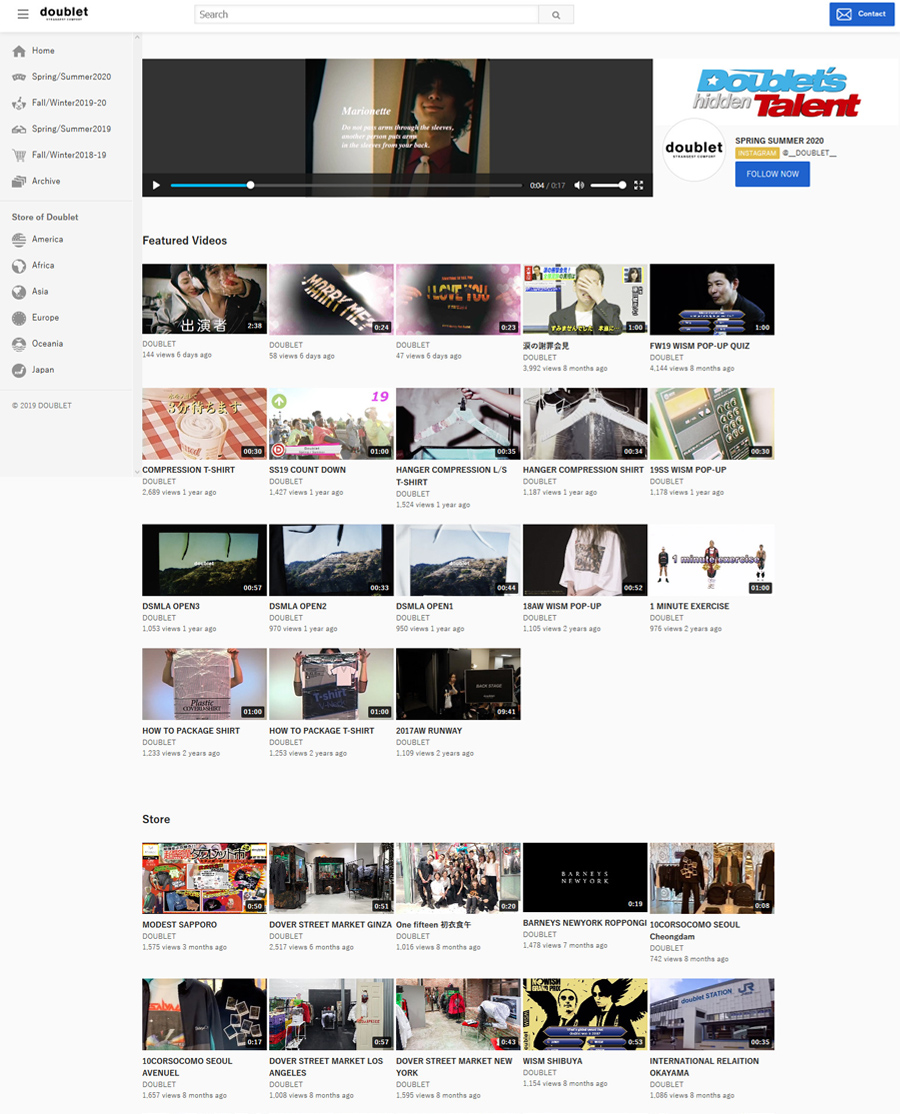

doublet website https://doublet-jp.com/

YouTubeを模したWebサイトや、ラジオ体操風のムービーなど、コミュニケーションの部分にも遊び心に満ちた仕掛けが見られますね。

以前に、着方がわからないという声が多かった洋服をわかりやすく説明するようなハウツー動画をつくったのですが、それが思いのほかウケたことに味をしめて、色々やるようになりました。Webサイトにしても、今はコミュニケーションがどんどんインスタントなものになっているので、動画を撮ったらすぐに更新できるサイトにしようという考えがあったのですが、いざ始めてみると、なかなか更新ができないというのが反省点です(笑)。こうした取り組みはやりっぱなしで終わるのではなく、きちんと回収することを心がけていて、お客さんの反応を見ながら、求められているものとズレがないか確認していますが、ありがたいことにいまのところ面白がってくれている人たちがいるので、なんとか続けられています。

コミュニケーションがインスタントになっているという話ですが、消費者にとっての洋服のあり方や消費の仕方にもそうした変化を感じることはありますか?

それは人それぞれだと思っています。自分たちが若かった頃は、がんばってアルバイトをして貯めたお金を握りしめて、決して安くない洋服を買いに行き、それを大切に長く着るという感覚がありましたが、今なら傷がついたり飽きたりしたら、転売することもできますよね。別にそれを否定する気はないですし、時代によって洋服のあり方、接し方は変わるものなので、それを理解した上で何をしていくのかという話だと思います。ただ、あまり周りを気にしすぎずに、まずは自分たち自身が誰よりも楽しみながらつくるということを大切にしたいし、それがなければどんな人にも届かないと思っています。

現在ダブレットは、直営店や自社ECサイトを持たず、セレクトショップとのコラボレーションなどを積極的に行っている印象ですが、売り方の部分については何かこだわりがありますか?

やっぱり洋服はお店で買ってもらうのが一番だと個人的には思っています。もし自社ECを始めたら売上は伸びるかもしれないですが、お客さんが買い物をする楽しさは逆に減ってしまうような気がしています。サイトを見てワンクリックで買い物を済ませるよりも、電車に乗ってお店まで行って洋服に袖を通し、悩んだ末に買った方が思い出になるはずですし、もし仮にそこでその人に似合う他のブランドが見つかっても、それはそれで良いことだと思っています。

届ける相手に楽しんでもらうという姿勢があらゆる面に一貫しているのですね。最後に、ブランドの今後の展望についてお聞かせください。

今の売り方の話にもつながるかもしれませんが、自分たちがつくったものをお客さんに届けるまでの方法というのが、これから大きく変わっていくんじゃないかなという予感がしています。何か確証があるわけではなく、肌感覚レベルの話ですが、これまでの業界の主流だった考え方、やり方がどんどん通用しなくなっていく気がしています。それこそ、先ほどのハウツー動画の話ではないですが、これからは自分たちなりの方法論というものをもっと考えていきたいなと思っています。ダブレットはあと2年でブランド設立10年を迎えますが、まずは10年続けられることを目標に、引き続きがんばっていきたいですね。

Interview by Yuki Harada

Photography by Yohey Goto

井野 将之 Masayuki Ino

doublet(ダブレット)東京モード学園卒業後 、企業デザイナーとして経験を積み、その後MIHARAYASUHIROにて靴・アクセサリーの企画生産を務める。その後、パタンナー村上高士とともに、「doublet」を立ち上げ、2013 S/S展示会よりデビュー。

2013年 「2013 Tokyo新人デザイナーファッション大賞」プロ部門最優秀賞を獲得し、ビジネス支援デザイナーに選出される。

2017年 「Tokyo Fashion Award2017」に選出され、パリでの展示会開催及び2017秋冬東京ファッション・ウィークにて、初のランウェイショーを開催する。

2018年 「LVMH YOUNG FASHION DESIGNERS PRIZE」にてグランプリを受賞。

2020年 2020秋冬パリファッション・ウィークにて初のプレゼンテーションを開催。

[ Website ] http://doublet-jp.com/

[ Instagram ] https://www.instagram.com/__doublet__/

[ Facebook ] https://www.facebook.com/doubletjapan/